一方で、

取材した

複数の

捜査関係者は

捜査の

難しさを

語っています。

何が捜査を難しくしているのか。「法律の隙間」というキーワードが浮かび上がってきました。

事故の現場は公道ではなく、ホテルの駐車場敷地内に作られた仮設のコースです。警察などによりますと、カートは公道用でもないため、

1. 道路交通法の速度規制が適用されない

2. シートベルト着用などの基準ない

また、今回設置されたコースは、例えば遊園地のジェットコースターなどと異なり、

3. 建築基準法で安全管理基準を定める「遊戯施設」にも該当しない

ということです。

こうした点について、遊戯施設の安全管理に詳しい日本大学の青木義男教授に話を聞きました。

Q.原因はどこにあった?

事故を

起こした

車両はゴーカートと

言いながら、レース

場に

あるようなばっちりとしたレースカートですから、

スピードが

出ていれば

衝撃を

吸収できないバリアだと、

容易に

跳ね飛ばしてしまいます。

事故が起きた地点では防護ブロックのようなバリアが観客との間に設置されていませんでした。代わりに三角コーンとポールが置かれていましたが、あくまで場所の区分けに使われるもので、カートの衝突を想定したバリアにはなりえませんでした。

また、カートを運転していたのは小学生ですから、アクセルとブレーキの使い方以外に事前の安全指導が十分だったのか、疑問が残ります。

Q.法律の問題はどう見る?

今回の

ケースというのは、

ある意味「

法律の

隙間」にあたります。

建築基準法の中での「遊戯施設」は、軌道・レールといった走路を勝手にそれないのが前提で、動力が付いているものではスピードや回転数などの規制を踏まえて、安全対策を議論します。

今回のようなカートは、運転者のハンドルさばき1つで、いかにでも走路を変えられるというのは自動車に近く、従来の「遊戯施設」の範疇からかなり外れたものになっていて、建築基準法とはなじみが悪いと思います。

現行の法律では縛りきることができていないので、いわゆる乗り物に近い法令の中で規制をかける方が適切ではないかと思います。

国会でも議論に

今月5

日、

岸田総理大臣も

衆議院本会議で「

法律の

隙間」について

答弁しています。

立憲民主党 西村智奈美議員「これまで何らの規制を行ってこなかった責任をどうお考えですか?また、再発防止のため何らかの法規制を検討すべきと考えますがいかがでしょうか?」

岸田首相「人が死傷する事案については、それが過失により発生したものであったとしても、従前より刑法の業務上過失致死傷罪等による処罰の対象とすることにより、その予防を図ってきたところであり、必要な法制度が設けられているものと考えております」

Q.この答弁をどう受け止めたか?

岸田首相が

言われたのでは「

事後の

安全」「

事後の

処罰」っていう

話になってしまいますけれども、

やっぱり事前の

規制と

セットでないと

なかなかこういう

事故を

根絶やしにすることはできません。

Q.事故を防ぐにはどうしたら?

法律を

これから制定するというようなことは、

なかなか時間もかかり、すぐには

難しいのかなと

思います。

ですから、すぐにできることとしては、やはり業界団体の意識改革です。

今回の事故はいわゆる業界団体が主催しているわけですから、国に言われたことや法で決まったことを守っていればいいやという受け身の姿勢ではなく、現場の人たちが自力で事故を起こさないという意識を持たないといけません。

現場が

大変忙しいことは

重々承知していますが、

事故を

防ぐ技術が

現場で

共有され、

継承しなければ

事故のリスクは

高まります。

情報交流会のように、業界団体の人たちが年に一度でもよいから集まって、そこで自分たちが意識しているインシデントやヒヤリハット事例を共有し、工夫を考えていくことで、国任せではない事故の抑制ができてくると思います。

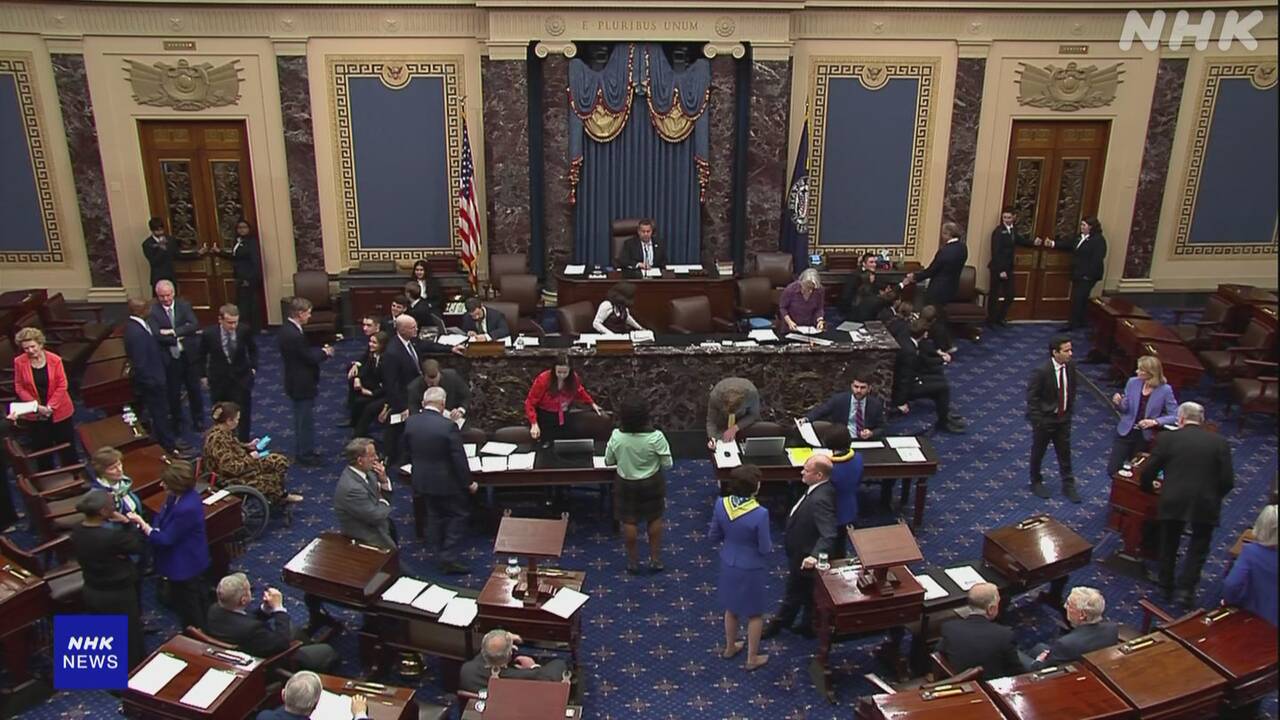

政治資金規正法改正へ 自公実務者が議員の責任強化で協議

政治資金規正法の改正に向けて焦点となっているいわゆる「連座制」について、自民・公明両党の実務者は、議員に対して収支報告書の「確認書」の作成を義務づけ、内容を確かめずに作成していた場合は公民権を停止するとした内容で導入を図ることで一致しました。

Source: NHK

Apr 24, 2024 18:04

栃木 遺体遺棄事件“ある人物から処理指示され知人2人に依頼”

栃木県那須町で、全身が焼かれた男女の遺体が見つかった事件で、逮捕された容疑者が「ある人物から遺体の処理などを指示された。それを自分の知人2人に依頼した」などと供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。警視庁などはこの2人が「実行役」だったとみて特定を進めています。

Source: NHK

Apr 24, 2024 11:04

栃木 遺体遺棄事件 女性の血痕 容疑者の車のトランクや座席に

栃木県那須町で、全身が焼かれた男女の遺体が見つかった事件で、被害女性の血痕が逮捕された容疑者名義の車のトランクや後部座席から見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁などは2人が暴行を受けたあと、車に乗せられて現場に遺棄された疑いがあるとみて詳しい足取りを調べています。

Source: NHK

Apr 24, 2024 06:04

「まさかこれが助かってくれるとは」がれきから出てきたものは

倒壊した珠洲市の自宅。ボランティアにお願いして、貴重品や思い出の品を探してもらいました。出てきたのは大きな箱。中はきれいな状態のままです。飾る時期は過ぎていますが、「宝物」が見つかったことが少しだけ前を向かせてくれました。

Source: NHK

Apr 24, 2024 06:04

通園バス置き去り 3歳児死亡事件 元園長と元担任の初公判

おととし9月、静岡県牧之原市の認定こども園で当時3歳の女の子が通園バスの車内に置き去りにされ、重度の熱中症で亡くなった事件で業務上過失致死の罪に問われている当時の園長とクラスの元担任の初公判が静岡地方裁判所で開かれました。元園長は起訴された内容を認めた上で遺族に謝罪しました。

Source: NHK

Apr 23, 2024 12:04

栃木 遺体遺棄事件 容疑者が前日夜に複数人と合流 車貸したか

栃木県那須町で、全身が焼かれた男女の遺体が見つかった事件で、逮捕された容疑者が前日の夜に都内のコンビニで複数の人物と合流し、車を貸したとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。車からは血痕が見つかっていて、男性の妻とみられる女性のDNA型と一致したということで警視庁などは詳しいいきさつを調べています。

Source: NHK

Apr 23, 2024 11:04

北朝鮮から少なくとも1発の弾道ミサイル EEZ外落下とみられる

防衛省によりますと、22日午後3時ごろ、北朝鮮内陸部から少なくとも1発の弾道ミサイルが北東の方向に発射されました。ミサイルは最高高度がおよそ50キロ、飛行距離がおよそ250キロ以上で、朝鮮半島東岸付近の日本のEEZ=排他的経済水域の外側に落下したと推定されています。この発射による船舶や航空機への被害の情報はないということです。北朝鮮がことしになって弾道ミサイルを発射したのは、4月2日以来、4回目で、防衛省が情報収集を進めるとともに警戒と監視を続けています。韓国の専門家からは、北朝鮮が先月発射した「超大型ロケット砲」と呼ぶ短距離弾道ミサイルの飛行距離も今回と同様に300キロ余りのため、同じ種類の弾道ミサイルではないかという見方が出ています。飛行距離について通信社の連合ニュースは、韓国中部ケリョンデにある陸海空軍の本部も射程に入っていると伝えています。北朝鮮はことしに入って弾道ミサイルのほかにも、戦略巡航ミサイルなどの発射を繰り返し、性能向上を図っています。

Source: NHK

Apr 22, 2024 18:04

Upgrade to use this feature

Are you sure you want to test again?

The number of free newspaper readings has been used up today.

Please upgrade your account to read unlimited newspapers

This feature is only available for registered users!

Login

or

Register