第4波のさなか、大阪の医療体制が最もひっ迫していたときです。

喫煙歴はあるものの、特に基礎疾患はないという久保田さん。

39度の発熱に加え、味覚や嗅覚の異常を感じ、検査を受けました。

一人暮らしだった久保田さんは自宅で療養を続けましたが、熱は下がらず、呼吸も徐々に苦しくなっていったといいます。

久保田さん

「39度の熱が続いて、呼吸もぜいぜいと苦しくなって、これはあかんと思って救急車を呼びました。でも、病院がなかなか見つからず、救急車の中でうめきながら何時間も待った記憶があります」

ようやく搬送されたのは地元の総合病院。感染判明から9日後のことです。

重度の呼吸不全と診断されて治療を受けたものの、症状はなかなか改善しませんでした。

2週間後、高度な治療ができる関西医科大学総合医療センターへの転院を余儀なくされました。

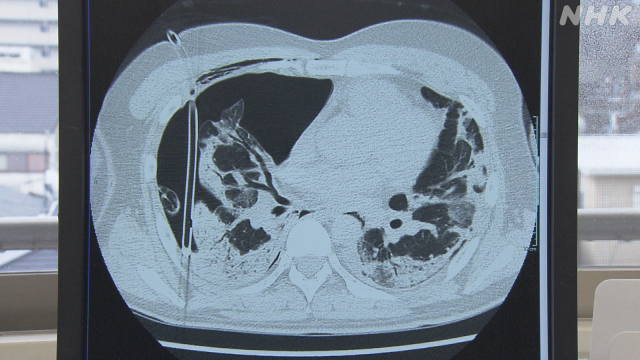

転院した直後の肺のCTの画像です。 CTでは通常、臓器や血管など組織のある部分は白く、何もないところは黒くうつります。 久保田さんの画像は、肺があるはずの胸の部分に黒い空洞が広がっていました。 ウイルスによって肺の組織が壊されて穴が空き、肺が潰れて本来の3分の1ほどの大きさになってしまっていたのです。 まるでふくらんだ風船に穴が空き、中の空気が抜けてしぼんでしまったかのような状態でした。

「片方の肺が破れ、穴が空いていると説明を受けました。とにかくしんどい。息を吸っても吸っても、酸素が入ってこないので、溺れているように息ができない。そんな感じでした」 入院から2日後、久保田さんは肺の穴を塞ぐ手術を受け、集中治療室に入りました。 このとき、人工心肺装置=ECMOと人工呼吸器を装着しました。 ウイルスによるダメージが回復するまで、肺を休ませる必要があったからです。 久保田さんの記憶はここで途切れます。 このあと2か月間、病状は一進一退を繰り返しました。

久保田さんの治療を担当した関西医科大学総合医療センターの中森靖医師は、当時の状況をこう振り返りました。 センターは、去年春の第1波のころから、800人以上の患者を受け入れていて、副病院長を務める中森医師は診療の中心を担ってきました。 肺の穴を塞ぐ手術をしてからおよそ3週間後、手術でいったん回復に向かっていた久保田さんの肺は、再び状態が悪化していました。

手術前とは異なり、今度は肺の内側に黒い空洞ができていました。 炎症が肺の中まで進み、内部の組織まで壊されてしまっていたのです。 原因はウイルスではありませんでした。 新型コロナに感染すると、ウイルスを排除して自分の体を守るために働くはずの「免疫」が暴走し、自分自身の体を攻撃してしまうことがあります。 重症化の要因の1つとされていて、久保田さんの肺の炎症もこれが原因とみられました。 肺の空洞は大きく、今回は塞ぐ手術をするのも困難な状況でした。 画像を見たICUのスタッフの多くが、肺を丸ごと取り替える「肺移植」しか手がないと考えるほどだったといいます。

生死を分ける、1つ目の山場を迎えます。 焦点となったのは「デキサメタゾン」などの抗炎症薬の使い方です。 抗炎症薬は、暴走する免疫の働きを抑制することで炎症を抑えます。 特に重症患者では、薬の投与後、深刻な肺炎から回復するケースも報告されていました。 一方、抗炎症薬で免疫の機能を下げると別の問題が生じます。 体を守っていた免疫が働かなくなるため、もともとヒトの皮膚や環境中にいる細菌などに感染しやすくなってしまうのです。 実際、抗炎症薬を使った後に細菌感染が起こり、症状が悪化して、死亡するケースが相次いでいます。

諸刃の剣とも言える抗炎症薬。 どのタイミングでどの薬剤をどう使うのか、患者の生死に直結しかねない重い決断が迫られます。 中森医師は、深刻なダメージを負った久保田さんの肺の炎症を抑えるため、リスクを承知で重点的に使う決断をしました。 一方、細菌などの感染を抑える手立ても講じました。 抗菌薬の投与に加え、細菌感染の経路になりやすいカテーテルの管を交換する頻度を、1週間ごとから3日ごとに増やすなどして対応しました。 炎症の状態と細菌感染の有無を慎重に観察しながら治療を続けた結果、久保田さんの肺は少しずつ回復に向かっていきました。 心配していた細菌感染もなんとか抑えられ、肺炎は入院から1か月半がたった7月中旬には落ち着いていました。 そして、2つ目の治療の山場を迎えます。 それは、ECMOと人工呼吸器の取り外し方でした。

実は、久保田さんは、このときまでに2回、ECMOを取り外しています。 しかし、いずれも直後に容体が悪化し、再び装着するということを繰り返していました。 中森医師はこうした経過から、併用している人工呼吸器に原因の一端があると考えました。 ECMOは患者から取り出した血液に直接酸素を送り込み、体内にその血液を戻すことで肺の機能を一時的に代行する治療です。 血液がECMOの装置を巡る途中で血栓ができるリスクがあるため、肺の回復後は速やかに外す必要があります。

一方、人工呼吸器も肺に酸素を送り込むことで呼吸を助けますが、先にECMOを取り外した場合、ECMOで補っていた分が減るので、代わりに人工呼吸器を通して送り込む量が増えることになります。 久保田さんの肺はその負担の急な変化に耐えられなかったのではないか、と中森医師は考えました。 そこで、3回目となった今回は、人工呼吸器を先に外す決断をしました。 同じように、人工呼吸器を先に外すことで回復につながったというケースが報告されていたことも、決断を後押ししました。

首にECMOの管がつながったまま、集中治療室の中で自撮りしたときの写真です。 季節は春から夏になっていました。 中森医師の決断は功を奏し、久保田さんはこの2週間後、一般の病棟に戻ることができました。 久保田さんの生死を分けたのは、厳しい状況に追い込まれても解決策を見いだそうとし続けた医療チームの姿勢でした。 関西医科大学総合医療センター 中森靖医師 「肺の中に空洞ができ、手術もできないとなったときは本当に治療の限界を感じました。最後の手段だと思い抗炎症薬を使いましたが、回復までの過程は奇跡としか言いようがありません。諦めずに治療にあたれば治るんだということを、改めて久保田さんに教えてもらったと感じています」 久保田さんは8月下旬に退院し、その後、通院しながらリハビリを続けました。

入院直後には穴が開いてしまい、大きさが縮むほど深刻なダメージを受けていた久保田さんの肺の組織。その後、手術で肺の穴をふさぎ、時間の経過とともに修復することで、本来の機能を徐々に取り戻しつつありました。 退院直前に撮影されたCTの画像には、本来あるべき場所に肺の組織がはっきりと写っていました。 2か月間にわたる壮絶な闘病の中で、久保田さんの命を支えたものがもう一つあります。 混濁する意識の中で久保田さんの記憶に残っているのは、ICUのスタッフからの呼びかけでした。

「ベッドの横にいる看護師さんが、久保田さん、久保田さんってよく呼びかけて励ましてくれたことをかすかに覚えています。心の支えになりましたし、本当に感謝しています。相当やばい、死にかけの状態だったんやなと思いますが、焦らず元の生活ができるように頑張りたい。今後もコロナにかかって重症になる人はたくさんいると思いますが、自分のように死にかけても助かる患者がいるということを知って、治療に希望を持ってほしいです」

肺があるはずの部分に黒い空洞

肺の穴を塞ぐ手術受け集中治療室に

治療を担当した医師は

肺を壊したのは「ウイルス」ではなく「免疫の暴走」

生か死か 焦点となったのは薬の使い方

最後の難関 ECMOと人工呼吸器をどう外すか

人工呼吸器外れ意識戻る 季節は春から夏に

壮絶な闘病の中で医療スタッフの呼びかけが支えに